青春英雄——深潜勇士!

潜水员第一课:学会适应黑暗、冰冷和孤独

不同于旅游潜水靠气瓶供气,为保证长时间的水下作业,工程潜水员的呼吸完全依靠一根5公分直径的管子来维持。从“老潜水”开始代代相传,称这根管子叫“脐带”,管内有主供气管,保持体温的热水管,以及为通信电话、水下摄像机、照明灯供电的电缆。

上海打捞局潜水队副队长张伟平说:“就跟那个孩子的脐带一样的,它的供氧啊就靠这个,这个如果切断,危险到的是你的生命。”

潜水员的第一课就是学会适应海底的黑暗、冰冷和孤独。潜水20年,张伟平清楚记得第一次下海时的无助与恐惧:“下去以后感觉就漆黑一片,孤立无援,瞎子摸象一样。半浮状态去潜水,往下看的时候,像一个大的黑洞,感觉它要把你吸下去。心里会感觉有一种看了恐怖片,身临其境的感觉。”

1951年成立的交通运输部上海打捞局,拥有一支水下作业的潜水“特种部队”,重庆万州坠江的公交车、长江监利“东方之星”沉船、韩国“世越号”客轮、都由他们打捞上岸。66名潜水员,是战友,更是兄弟!

兄弟,我们来送你回家

2018年10月31日23时28分,重庆万州长江二桥附近的船只同时拉响汽笛。坠入江底85小时20分钟的公交车,被缓缓拉出水面。潜水队队长胡建和队员们脱下安全帽,鞠躬默哀。

为了这一刻,胡建已经80多个小时不曾合眼。他说:“这里是三峡蓄水区,这么大的深度,能见度很差。一个潜水员一摸,跟我讲车头那边往下都踩不到底,可能是个断崖,万一异动造成二次的移位,那是更加大的事情了。时间紧急,现场的资源也有限,这种作业方式,是风险最高的。”

失事的22路公交车,沉在七十多米深的江底,这样的深度,潜水员必须吸入氦氧混合气才能下水作业。

深秋的江水,寒冷刺骨。75米的深度,潜水员水下作业的极限是35分钟,需经过近3小时的缓慢减压才能出水。为了最大限度争取救援时间,所有潜水员都坚持到最后一刻才返回吊笼。

胡建不停地和潜水医生确认时间,一批潜水员出水,下一批立刻入水,无缝衔接,带回遇难者的遗体和公交车的“黑匣子”。

潜水员抱回一个小女孩,仔细安置后,坐在减压舱里默默流泪。胡建懂得那份难过,他有个差不多年龄的女儿:"我看着那个小女孩,在前门偏后一点点,她是脚朝上了。左脚脚底是干净的,右脚脚底都是泥,长得像个洋娃娃一样,很漂亮、很漂亮。"

抱出3岁小孩的遗体的潜水员,出水后难掩悲伤之情

直面灾难和死亡,这是打捞队潜水员最难却也必须跨过的槛儿。

86年出生的潜水员刘博,第一次参与死难者救援,就是打捞长江监利“东方之星”沉船。他说,水下太黑、太冷,必须带遇难者回家:"到处都是遇难者的遗体,当时一看到那个惨状,眼泪就不自觉地会下来。老师傅说如果能看到他,就把他体面的送到水面,也是一种尊重。我们有一句话,心里默念的,摸着他的手的时候:兄弟,我们来送你回家。每个人都会这样讲。"

“世越号”遇难者家属:感谢上海打捞局

2017年3月23日,在沉没了1073天后,韩国“世越号”客轮重见天日。

韩国西南海域,水流复杂多变,潜水员的工作时间不分白天黑夜,完全依潮汐涨落而定。复杂的船体、漂浮的桌椅板凳、海蛎子坚硬的外壳,都可能纠缠或割破“脐带”,造成潜水员窒息,甚至死亡。

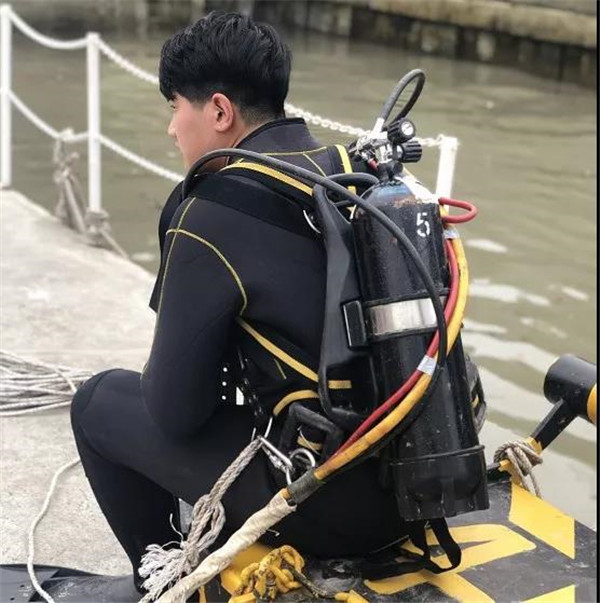

每次下水,工程潜水员也会背上一个气瓶,它能在“脐带”主供气出问题时,为潜水员争取3分钟左右的逃生时间。这个气瓶因此被称为“回家气瓶”。为完成“世越号”的一个船尾封窗,潜水10年,86年出生的荆常宁第一次使用了背上的“回家气瓶”。

潜水员背着的就是“回家气瓶”,连接的管子就是生命线“脐带”

荆常宁回忆说:“下到那个窗户的位置,当时带的东西太多了,脐带也不知道什么地方缠住了,反正气一下就没了。就打开这个回家气瓶,然后报告监督。”

最终,在快速赶到的应急潜水员帮助下,荆常宁顺利解除“脐带”纠缠,恢复正常呼吸,“你在水下是很脆弱的,你的安全全部交给就照料你的兄弟们。过命的兄弟,你能把后背交给他们”。

韩国“世越号”客轮打捞现场

荆常宁在水里一直通过通信电话安抚水上保障人员,“没事,我还呆得住”。他知道,岸上的兄弟们一定更加焦急。刘博说:“压力是有点大,万一这个人真的上不来了,一辈子心里面这个结都解不开了。”

在潜水队,这些80后的小伙总是平静地讲述着自己的危险时刻,但只要一说到兄弟的安危,就会像刘博这样着急。

韩国“世越号”客轮打捞现场

“世越号”打捞工作跨越三年,每逢清明、中秋,就会有韩国遇难者家属开着渔船在附近海域守望。那些船上拉着横幅,用汉字写着:感谢上海打捞局。荆常宁清楚,他们打捞的不仅是一艘沉船,更是300多个家庭痛心的念想:“他们会那个乘着小船来,做一些纪念活动的。过八月十五的时候,会送给我们月饼。还有的给我一张卡片,上面中文写着:感谢你们为打捞作出的付出。那都是他们的孩子,让他们回家。”

为减少水流阻力的影响,潜水员在海底的移动方式多是“爬”行。“世越号”出水后,为搜寻可能掉落在海底的遇难者遗骨,荆常宁和队友们靠双手在海底“地毯式搜索”,把沉船附近上千平方米的海底一寸寸摸了一个遍。

潜水员把五星红旗插到了南海海底

2014年1月11日,队长胡建等6名潜水员从潜水钟底门轮流出潜,把五星红旗插到了南海海底,深度313.5米。中国首次300米饱和潜水海底出潜作业圆满成功。

胡建说:“这个深度,我们也能做到,我们也有这个实力。”

“饱和潜水”是目前国际上科技含量最高的潜水作业方式,它可以让潜水员长时间暴露于海底高压的环境中,完成大深度救援或作业。

因与载人飞船发射有着诸多相似之处,饱和潜水员也被称作“水下宇航员”:他们吸入大量氦氧混合气,克服着种种身体、心理的不适;周期性在几百米深的海底生活、作业,完全与家人失联;同时,还随时面临着可能致命的“减压病”。但即便如此,“饱和潜水”依旧是所有队员的“终极梦想”。胡建表示:“饱和潜水等于是每个潜水员的终生梦想,能拿到证书,下一次饱和潜水,很光荣、很荣耀的。”

如今,胡建坚持着每天高强度的体能训练,他随时准备着,向500米的深海发起挑战。